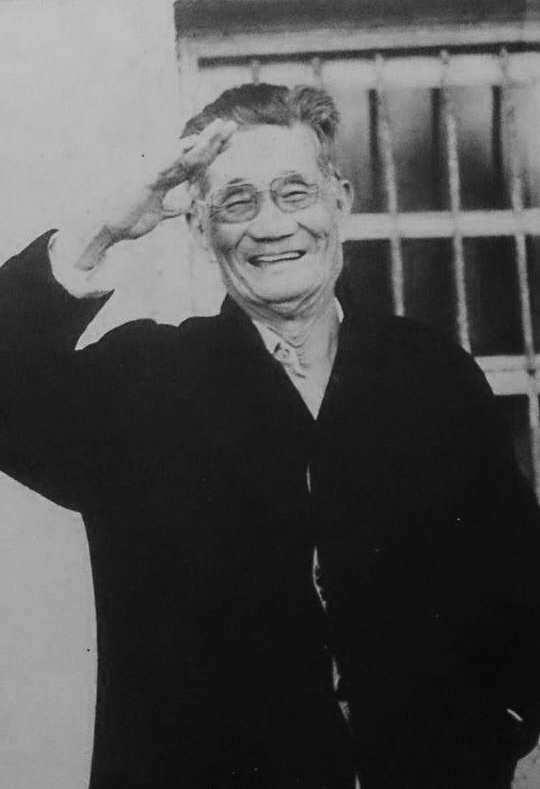

我爺爺

爺爺,總是穿著硬挺的西服,戴著一頂灰色像安全帽卻又有一圈硬帽簷的帽子,帽子下是抹油且一絲不苟的西裝頭,我不知道他每天都做了什麼了,看到他時,他總是正好騎著腳踏車,穿梭在田中間。又或者有時,在廟口與人聊天。

爺爺有著普通身材,不像爺爺的哥哥特別高壯,也不像別人家的爺爺不起眼,爺爺,有著一種獨特的高度,還有一種和別人家爺爺不一樣獨特的斯文氣質。

爺爺一點兒都不像卡通裡的那種慈祥的爺爺,會抱孫女或是給孫女兒買糖吃的那種,我們拜訪爺爺奶奶時,爺爺眼中似乎只有爸爸,和爸爸有著說不完卻也可以馬上說完的家常話。

過年吃團圓飯的時候,因為爺爺的關係,大家特別長幼有序: 爺爺和他的兒子們先一桌吃飯,他們吃完,我們孩子們再吃,我們吃完,奶奶和媽媽與她的妯娌們才開始吃“菜尾“。一向在家裡都是全家子一起吃飯的,突然這樣的劃分,看著自顧自坐在自己兄弟中間,忘記妻女,用台語與兄弟高談闊論的爸爸,對照一般我們在家都是說國語的,我覺得那當中的爸爸很陌生,很鄉土卻很有趣,不記得爺爺在他兒子們當中都說了什麼了,但是那當中團圓的興奮,伴隨著笑聲與咒罵聲從屋內灑落到整個大院落。

爺爺的同學會

爸爸會用台語背三字經 (Drei-Zeichen-Klassiker),他說因為他的外公是私塾老師,在廟口教小孩背三字經與論語,所以奶奶常常在農忙時把他丟包到他外公家順便學習。 我問爸爸會日文嗎?爸爸說自己只唱過日文的兒歌,我說然後呢? 爸爸說然後國民黨就來了,他們就再也不用學日文了。我問那爺爺會說日文嗎? 爸爸輕笑,說,爺爺念的是日據時代 (Taiwan unter japanischer Herrschaft) 的“公學校“怎麼不會說日文。我說,所以爺爺很會說日文嗎? 爸爸都懶得理我了。

爸爸會用台語背三字經 (Drei-Zeichen-Klassiker),他說因為他的外公是私塾老師,在廟口教小孩背三字經與論語,所以奶奶常常在農忙時把他丟包到他外公家順便學習。 我問爸爸會日文嗎?爸爸說自己只唱過日文的兒歌,我說然後呢? 爸爸說然後國民黨就來了,他們就再也不用學日文了。我問那爺爺會說日文嗎? 爸爸輕笑,說,爺爺念的是日據時代 (Taiwan unter japanischer Herrschaft) 的“公學校“怎麼不會說日文。我說,所以爺爺很會說日文嗎? 爸爸都懶得理我了。

我沒有聽過爺爺講過一句日文,或是聽他說過日據時代的點點滴滴,台灣的日據時代,在家族裡就像一段沉默的過去,小的時候看爺爺和奶奶一起看電視上的歌仔戲時,我總覺得爺爺不是真心在看。國中時,聽爸爸突然說起小叔叔陪爺爺去日本拜訪朋友了,我感到很詫異。那得是多麼重要的朋友使得爺爺都已經七十多了,還風塵僕僕地由小兒子作伴地前往拜訪?

從日本回來後的爺爺,就像什麼都沒有發生過似的: 穿著一樣的衣服,戴著一樣的帽子,騎著一樣的腳踏車穿梭在老家的田間,只是老家客廳裡多出了一本爺爺去日本拜訪日本老朋友的相冊。

台灣光復了

爺爺讀完了日據時代的“公學校“,就和日本人一起做營造工程,他繞著整個台灣地去蓋房子。大姑姑說他們小的時候,爺爺總是不在家,甚至大姑姑的婚事,都是奶奶等不及爺爺回來作主自己為姑姑決定的。後來1945年日本戰敗,台灣光復了,爺爺的日本朋友離開台灣前,把地契都給了爺爺。

我問爸爸,那那些地呢?爸爸說,沒有人知道。爺爺也從來不提這些了。

五十年台灣的日據時代(1895-1945)隨著日本戰敗就那樣悄然結束了。爺爺來不及學國語,我們和他說話,只能說台語,也許日文於他就像一種禁錮了的語言,困在體內,找不到出口,整個老家,只有爺爺一個人是那個年代受過日本教育的讀書人,整個老家,也許只有他被那個時代困住了。

去年回台灣拜訪親戚時,他們突然說到那個時代和日本人關係那麼好,國民黨來之後 (1945),戒嚴的年代 (1949-1987),很麻煩的,會被找麻煩的!突然間,我似乎就明白了為什麼爺爺沒有在我們面前說過一句日文了。

爺爺是怎麼想他所生成長的日據時代以及所經歷的老蔣戒嚴時代的,我不知道。我只看到了在那樣時代的洪流裡,每個人都只能隨波浮沈,姑姑的小名都還是日文的呢,時代卻已經交替了。

笑咪咪的爺爺

小的時候,爺爺總是捏我臉頰告訴我女孩子家不可以做鬼臉,但是他捏我臉警告我時,臉卻相反地總是笑咪咪的,爺爺和卡通裡買糖的爺爺不一樣,卻仍舊讓我體會到一種全世界只有自家爺爺會有的,專屬的,既慈祥且傳奇的模樣。如果他的年代從來沒有變過,我只是說假如他的年代沒有變過,那樣笑咪咪的臉我應該能更常見到吧…